top of page

検索

日本の「食・自然・安全」は大丈夫? 気候変動影響評価報告書を読み解く

【気候変動影響評価報告書を読み解く】

環境省の「第3次気候変動影響評価報告書(案)」は、気候変動の影響がすでに日本で深刻化し、対策が待ったなしであることを示している。高温により米の品質低下や果樹の着色不良、魚種の変化が進み、農業・漁業の基盤が揺らいでいる。生態系では開花と受粉のずれやシカ・ヤマビルの分布拡大が確認された。さらに短時間強雨の増加、洪水や高潮、熱中症、感染症リスクも拡大している。これらは「遠い未来」ではなく現実であり、国の施策に加え、私たち一人ひとりが防災や健康、食の変化に対応する「適応」が求められている。

坂本裕尚

2025年12月22日読了時間: 5分

COP30の結果概要:企業の脱炭素・サステナビリティ戦略への影響とは?

2025年のCOP30(ブラジル・ベレン)は、パリ協定の「実行フェーズ」への本格移行を示す重要会議となり、「グローバル・ムチラオ決定」が採択された。

本記事では、COP30の結果を受けて企業のサステナビリティ戦略を解説する。

1.5℃目標の一時的超過が初めて認識され、各国のNDC強化と企業の即時行動がより厳しく求められる。

炭素市場では国際標準化に向けた「オープン・コアリション」が発足し、高品質クレジットの重視が進む。森林保全資金TFFFの創設などネイチャーポジティブも加速。適応分野では資金3倍化と指標策定が進み、企業にはレジリエンス強化が必要となる。貿易と気候の対話枠組みも設置され、CBAM等の影響が議論対象に。化石燃料の移行は拘束力ある合意に至らなかったが、有志国連合による前進が示唆された。企業は削減目標の再確認、適応策の具体化、炭素市場対応、自然資本統合が求められる。

坂本裕尚

2025年12月15日読了時間: 5分

【新しい世界基準が始まる】「グローバル循環プロトコル(GCP)」とは?

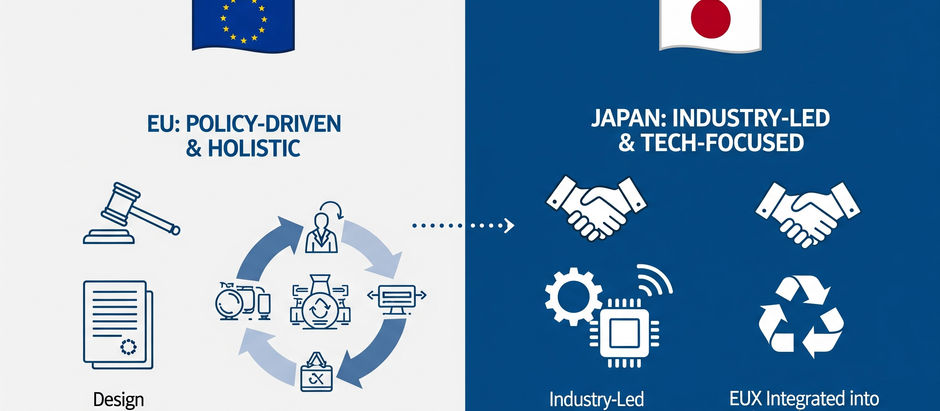

資源循環の国際的な統一基準である GCP(グローバル循環プロトコル) が策定されつつあり、TCFDのように企業の新たな比較指標となる見込みだ。WBCSD主導で開発され、ガバナンス・戦略・IRO管理・指標という4本柱で企業の資源利用や循環性を定量的に示す枠組みを提供する。

特に日本は環境省が中心的に関与し、鉄・アルミ・自動車・プラスチックなど10バリューチェーンで国際標準化を主導しており、日本案が世界基準になる可能性が高い。

GCPは2025年のCOP30で初版が公表され、再生材利用率や材料削減量など定量情報の開示が求められるようになる。これにより投資家評価や資金調達にも影響し、企業競争力の新たな指標となるため、各社はデータ整備や循環性向上の取り組みを急ぐ必要がある。

坂本裕尚

2025年12月8日読了時間: 4分

2026年4月施行!新排出量取引制度の開始と「高額手数料」が迫る本気のGX投資

新排出量取引制度の開始

2026年4月施行予定の改正GX推進法に基づき、日本で新たな排出量取引制度が始まります。年間平均CO2排出量10万トン以上の事業者は届出義務を負い、算定対象は工場排出に限らず、原料調達・輸送などサプライチェーン全体に及びます。提出する排出目標・実績は登録確認機関の確認が必要で、手数料は約数百万円〜1千万円超と高額であり、企業に精度の高いデータ管理体制やGX投資を迫ります。市場価格の高騰や取引量不足時には政府が介入できるセーフティ・ガードも設置され、制度運用の安定が図られています。さらに資源有効利用促進法の改正により、モバイルバッテリーなど指定製品の回収・再資源化義務が拡大し、循環型社会の実現も同時に推進されます。制度の実効性は、自己申告ベースとなる排出データの検証体制がどこまで機能するかにかかっています。

坂本裕尚

2025年11月23日読了時間: 7分

再資源化事業等高度化法の先の未来 - 産業構造の変革と新たなビジネス機会の創出 -

2025年11月21日に完全施行される「再資源化事業等高度化法の先の未来」を解説します。

この再資源化事業等高度化法は、脱炭素化と質の高い再生資源の国内での安定確保を目的とした戦略的な法律です。この法律の核心は、先進的な事業計画を国が直接認定し、廃棄物処理法の許可手続きを不要とする特例を設ける「認定制度」にあります。

認定制度は以下の3つの類型に分類

・高度再資源化事業:製造業と連携した広域的な循環サプライチェーンを構築

・高度分離・回収事業:太陽光パネルや蓄電池など、特定廃棄物への先進リサイクル技術の導入を促進

・再資源化工程の高度化:既存の廃棄物処理施設の脱炭素化を推進

この制度により、事業者は自治体をまたぐ事業展開の迅速化や、先進技術への投資促進といったビジネス機会を得られます。

一方で、監督権限が国へ移る「再中央集権化」という変化も伴い、事業者は地域自治体との丁寧な対話や、地域環境への配慮といった新たな責任を負うことになります。

法律の成功には事業者、自治体、国の連携が不可欠です。

坂本裕尚

2025年10月5日読了時間: 10分

資源有効利用促進法改正で何が変わる?① ~ 産業界の本音編 ~

2026年4月に施行予定の資源有効利用促進法改正は、日本の資源循環を大きく進めるものです。この法律には二つの大きな柱があります。

一つは、脱炭素化と資源確保を目的とした「再生プラスチック」の利用促進です。対象として自動車、家電、容器包装が指定されました。しかし、国内での再利用率はまだ低く、産業界は再生材の安定した量・質・コストの確保や、国際的なルールとの整合性に課題を抱えています。

もう一つの柱は、発火リスクの低減と希少資源の有効活用を目指す「リチウムイオン電池」のリサイクルです。モバイルバッテリー、スマートフォン、加熱式たばこが対象となり、安全な回収と再資源化が求められます。各業界では自主回収が進んでいますが、回収率の低下などが課題です。

この法改正は、製品の設計や廃棄方法の変更、消費者のコスト負担につながる可能性があります。国内の資源循環システムを強化しつつ、グローバルなビジネス環境とのバランスをどう取るかが今後の重要な課題となります。

坂本裕尚

2025年9月6日読了時間: 9分

欧州のサーキュラーエコノミー政策が日本企業に迫る変革:先手必勝の戦略とは?

近年、欧州を中心にサーキュラーエコノミー(CE)への移行が加速しています。これは単なる廃棄物削減ではなく、資源の安定確保や気候変動対策のため、経済システム全体を変革する動きです。

「欧州のサーキュラーエコノミー政策」の中核として、「エコデザイン規則(ESPR)」や「修理する権利指令」などの法規制が整備され、製品の長寿命化や修理・リサイクルの容易化を義務付け、「デジタル製品パスポート(DPP)」で製品情報を管理します。

日本もこの動きへの対応が急務であり、特に繊維分野ではリサイクル率の低さが課題です。欧州の厳しい規制に対応できなければ、日本製品が海外市場から排除されるリスクがあります。

そのため日本企業には、法規制への受け身の対応に留まらず、サプライチェーン全体の見直し、技術革新への投資、政策形成への関与といった、先を見越した戦略的準備が国際競争力の維持・強化に不可欠です。

坂本裕尚

2025年8月7日読了時間: 9分

bottom of page