top of page

検索

再資源化事業等高度化法「類型①」は日本のリサイクルを広域化・高速化させるのか

2025年11月施行の「再資源化事業等高度化法」は、日本のリサイクル産業を公衆衛生中心の規制産業から、国産の再生材を供給する戦略産業へ転換する制度である。中核となる再資源化事業等高度化法「類型①」は、廃掃法の自治体ごとの許可制から、環境大臣による 全国一括認定へ移行し、収集運搬・処分の許可に加え、従来数年を要した施設設置許可も不要となる点が最大の革新点である。これにより、リサイクル拠点の新設・増設を含む全国展開が迅速に可能となり、サプライチェーンのスケール化が実現する。認定には、需要者確保、トレーサビリティ、GHG削減評価、地域調和といった上乗せ要件が課され、補助金・税制優遇などの強力な支援も用意されている。制度全体は、分断された許可制度を全国的な「高速道路網」に統合し、産業原料としての再生材流通を加速する仕組みである。

坂本裕尚

2025年11月18日読了時間: 5分

リチウムイオン電池のリサイクルへの課題

【リチウムイオン電池のリサイクルへの課題】

家庭から排出されるリチウムイオン電池(LiB)の約半数が再資源化されない背景には、「不適切な排出による火災リスク」と「回収・処理ルートの構造的課題」がある。

不燃・可燃ごみへの混入により全国で火災事故が倍増し、施設復旧に巨額の費用が発生。市区町村で回収されるLiBの4~5割が再資源化ルート外となっている。

さらに、メーカー団体JBRCの回収対象が限定的で、破損電池や一体型製品が対象外となり、自治体は処分先を確保できず埋立・焼却・長期保管を余儀なくされている。

こうした状況を受け、2026年4月施行の改正資源法ではメーカー責任が強化され、一体型製品も回収対象に追加される予定。自治体では「危険ごみ」定日回収の導入により混入や火災の減少が確認されている。

また、2024年公布の高度化法により広域的な再資源化が可能となり、処理事業者確保の改善が期待される。今後は、製造者・自治体・住民が連携し、安全かつ循環型のLiBリサイクル体制を構築することが求められる。

坂本裕尚

2025年10月20日読了時間: 5分

再資源化事業等高度化法の先の未来 - 産業構造の変革と新たなビジネス機会の創出 -

2025年11月21日に完全施行される「再資源化事業等高度化法の先の未来」を解説します。

この再資源化事業等高度化法は、脱炭素化と質の高い再生資源の国内での安定確保を目的とした戦略的な法律です。この法律の核心は、先進的な事業計画を国が直接認定し、廃棄物処理法の許可手続きを不要とする特例を設ける「認定制度」にあります。

認定制度は以下の3つの類型に分類

・高度再資源化事業:製造業と連携した広域的な循環サプライチェーンを構築

・高度分離・回収事業:太陽光パネルや蓄電池など、特定廃棄物への先進リサイクル技術の導入を促進

・再資源化工程の高度化:既存の廃棄物処理施設の脱炭素化を推進

この制度により、事業者は自治体をまたぐ事業展開の迅速化や、先進技術への投資促進といったビジネス機会を得られます。

一方で、監督権限が国へ移る「再中央集権化」という変化も伴い、事業者は地域自治体との丁寧な対話や、地域環境への配慮といった新たな責任を負うことになります。

法律の成功には事業者、自治体、国の連携が不可欠です。

坂本裕尚

2025年10月5日読了時間: 10分

欧州のサーキュラーエコノミー政策が日本企業に迫る変革:先手必勝の戦略とは?

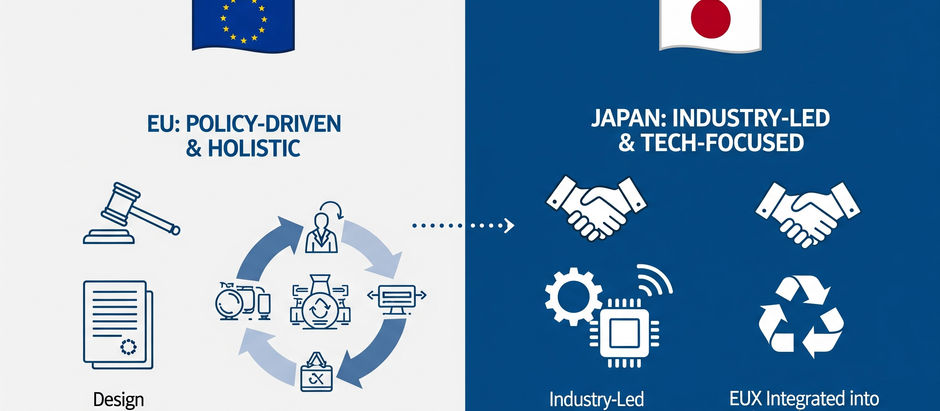

近年、欧州を中心にサーキュラーエコノミー(CE)への移行が加速しています。これは単なる廃棄物削減ではなく、資源の安定確保や気候変動対策のため、経済システム全体を変革する動きです。

「欧州のサーキュラーエコノミー政策」の中核として、「エコデザイン規則(ESPR)」や「修理する権利指令」などの法規制が整備され、製品の長寿命化や修理・リサイクルの容易化を義務付け、「デジタル製品パスポート(DPP)」で製品情報を管理します。

日本もこの動きへの対応が急務であり、特に繊維分野ではリサイクル率の低さが課題です。欧州の厳しい規制に対応できなければ、日本製品が海外市場から排除されるリスクがあります。

そのため日本企業には、法規制への受け身の対応に留まらず、サプライチェーン全体の見直し、技術革新への投資、政策形成への関与といった、先を見越した戦略的準備が国際競争力の維持・強化に不可欠です。

坂本裕尚

2025年8月7日読了時間: 9分

さらなる認定制度の追加で変わる資源循環の未来(広域認定制度、プラ新法認定、再資源化認定)

日本の資源循環社会を実現するため、3つの主要な認定制度が推進されていきます。まず「広域認定制度」は、メーカーが自社製品の回収から再資源化まで責任を負う制度で、効率的なリサイクルと製品設計の改善に繋がります。次に「プラ新法」は「プラスチック」という素材に着目し、設計からリサイクルまでライフサイクル全体で資源循環を目指します。そして、今後本格施行される「再資源化事業等高度化法」は、リサイクル事業者が主体となり、施設設置の特例などで事業の高度化とインフラ整備を支援するものです。これらの制度は多角的に日本の資源循環を強化するものであり、企業にとっては環境貢献に加え新たな事業機会の創出にも繋がり、持続可能な社会への移行を加速させています。

坂本裕尚

2025年7月31日読了時間: 7分

再資源化事業等高度化法 詳細(2025.06.05現在)

2025年11月に本格施行される再資源化事業等高度化法は、脱炭素と資源循環を一体的に促進する新法で、処分業者の再資源化取組の「底上げ」と、排出・製造事業者の「引き上げ」が柱です。一定規模以上の処分業者には数値目標や取組状況の公表が求められ、国の認定を受けた高度化事業には財政支援もあります。今後は資源供給型ビジネスへの転換が進み、業者選別も加速すると予想されます。

坂本裕尚

2025年6月5日読了時間: 4分

bottom of page